১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান প্যারেড ময়দানে ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন হাবিলদার রজব আলী খাঁ। তার আক্রমণের তীব্রতায় পালিয়ে ৩০ ঘণ্টা বঙ্গোপসাগরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ব্রিটিশরা। ৫০ দিন অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধের পর ৯ জানুয়ারি অন্তর্ধান ঘটে রজব আলীর। চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরার পাহাড়ি পথ হয়ে আসামের করিমগঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার সহযোদ্ধাদের কবর। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী এই বিপ্লবীকে চেনে না কেউই, পাঠ্যপুস্তকেও নেওয়া হয়নি রজব আলীর নাম।

লেখক, একাডেমিশিয়ান আর ঐতিহাসিকরা বলছেন, স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক দূরে থাক, বিশ্ববিদ্যালয়েও হাবিলদার রজব আলী খাঁকে নিয়ে কোনো পড়াশোনা হয় না। তেমন গবেষণাও হয়নি তাকে নিয়ে। ফলে ইতিহাসের বিবর্ণ পাতায় ধামাচাপা পড়ে গিয়েছেন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের অকুতোভয় এই সেনানায়ক। একই সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছেন বাঙালির স্মৃতি থেকে।

কে এই হাবিলদার রজব আলী?

ইতিহাসের বইপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, চট্টগ্রামের বাসিন্দা রজব আলী খাঁ ইংরেজ সেনাবাহিনীর ৩৪ নম্বর দেশীয় বেঙ্গল পদাতিক বাহিনীতে ছিলেন। ক্যাপ্টেন পিএইচকে ডিউলের অধীনে চট্টগ্রামের প্যারেড গ্রাউন্ডের সেনানিবাসে তার বসবাস ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের সময় রেজিমেন্টের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোম্পানী চট্টগ্রামে মোতায়েন ছিল। এদের মধ্যে ব্যারাকপুর থেকে আসা সিপাহীও ছিল কয়েকজন। রজব আলী ছিলেন ৪ নং কোম্পানির অধীন। ওই বছরের ১৮ নভেম্বর রাতে কোম্পানি তিনটি বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়। বিদ্রোহীরা জেল থেকে সকল বন্দীকে মুক্ত করে অস্ত্রাগার ও কোষাগার দখল করেন। ঐতিহাসিকরা বলেন, বিদ্রোহের তীব্রতা এতটা ছিল যে, চট্টগ্রাম ৩০ ঘন্টা ব্রিটিশমুক্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজরা চট্টগ্রাম বন্দরে পালিয়ে গিয়ে জাহাজে আশ্রয় নেয়।

পরবর্তীতে হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে ঢাকায় ৭৩ দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সাথে মিলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহের পরিকল্পনা হয়। ১৯ নভেম্বর রাতে চট্টগ্রাম পিলখানা থেকে হাতি নিয়ে সদলবলে ঢাকা রওনা হন রজব আলী ও তার সঙ্গীরা। তবে কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনী এড়াতে দুর্গম পার্বত্য ত্রিপুরা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তারা। কিন্তু ত্রিপুরার রাজার অসহযোগিতায় ছোট ছোট লড়াইয়ের মুখে পড়তে হয় তাদের। এরই মধ্যে ২২ নভেম্বর সকালেই ঢাকায় অবস্থিত পদাতিক বাহিনীর অস্ত্র কেড়ে নিতে শুরু করে ইংরেজরা। সরকারি খাজাঞ্চিখানার সিপাহীদের অস্ত্র কেড়ে নিলেও লালবাগ কেল্লায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন যোদ্ধারা। তবে সামান্য জনবল আর রসদ স্বল্পতার ফলে প্রতিরোধের দুঃসাহস এই সিপাহীদের নির্মম পরিণতি ডেকে আনে।

ঢাকায় এই পরিস্থিতিতে হাবিলদার রজব আলীর দল অসহায় হয়ে পড়ে। পার্বত্য ত্রিপুরার সীমান্ত পথ ধরে এগিয়ে সিলেটে পৌঁছান তারা। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট যুদ্ধে ক্লান্ত বিদ্রোহীরা রসদের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৮৫৮ সালের ৯ জানুয়ারি সিলেটের মনিপুরে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে এক যুদ্ধে পরাজিত হয় চট্টগ্রামের এই বিদ্রোহী দল। অবসান হয় চট্টগ্রাম সেনা বিদ্রোহের। তবে রজব আলীর পরিণতি কী হয়েছিল তা জানা যায় না।

দেশের বাইরে হাবিলদার রজব আলী খাঁ ও তার সৈন্যদের স্মৃতি সংরক্ষণ করে আসছে বেশ কিছু সংগঠন। ভারতে রয়েছে সরকারি উদ্যোগও। করিমগঞ্জের মালেগড় টিলায় ওয়ার মেমোরিয়াল গড়ে তুলেছে আসাম সরকার। স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন প্রতি বছর হাবিলদার রজব আলী ও তার সৈন্যদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সেনানায়ক হাবিলদার রজব আলী খাঁ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে বলেন, ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর চট্টলার অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন হাবিলদার রজব আলী খান। তিনি দেশপ্রেমিক ও অকুতোভয় বাঙালি সিপাহীদের নিয়ে চট্টগ্রাম কারাগার ভেঙে বন্দিদের উদ্ধার এবং ট্রেজারি ও অস্ত্রাগার দখল করে বীর বিক্রমে ব্রিটিশ সেনাদের সাথে লড়াই করে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির অনেক গৌরবময় ও রোমাঞ্চকর ইতিহাসনায়ক রয়েছেন, তিনিও তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

ভারতে স্মৃতি সংরক্ষণ হলেও দেশে নেই কোন চিহ্ন

ঐতিহাসিকরা বলছেন, চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে হাবিলদার রজব আলীর অনেক সঙ্গীকে কবরস্থ করা হয়। কিন্তু কালের গর্ভে সে চিহ্ন হারিয়ে গেছে। প্যারেড গ্রাউন্ডের সেই সেনানিবাস ভবনটি বর্তমানে চট্টগ্রাম কলেজের সম্পত্তি। ওই লাল দালানে এখন কলেজের পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া এক সময় চট্টগ্রাম জেলরোডের নাম ছিল রজব আলীর নামে, যা এখন সুদূর অতীত।

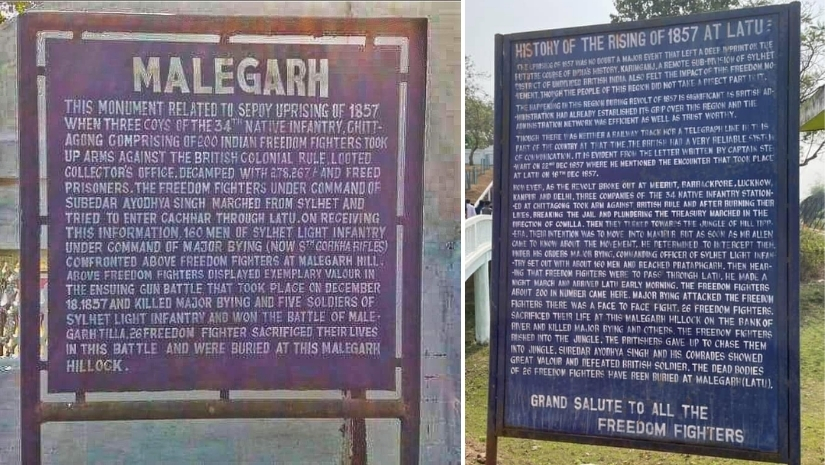

তবে দেশের বাইরে হাবিলদার রজব আলী খাঁ ও তার সৈন্যদের স্মৃতি সংরক্ষণ করে আসছে বেশ কিছু সংগঠন। ভারতে রয়েছে সরকারি উদ্যোগও। জানা গেছে, করিমগঞ্জের মালেগড় টিলায় ১৮৫৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর একটি যুদ্ধে বহু সৈন্য শহীদ হন। সেখানে তাদের দাফন করা হয়েছিল। ওই টিলায় ওয়ার মেমোরিয়াল গড়ে তুলেছে আসাম সরকার। স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন প্রতি বছর ১৮ ডিসেম্বর মালেগড় মেমোরিয়ালে হাবিলদার রজব আলী ও তার সৈন্যদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন।

চট্টগ্রামের ইতিহাস চর্চার কেন্দ্র চিটাগাং হিস্ট্রি রিসার্চ সেন্টারের সভাপতি ইতিহাসবেত্তা সোহেল ফখরুদ-দীন হাবিলদার রজব আলীকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। জানতে চাইলে তিনি দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে বলেন, অনেক দুর্ভাগ্য যে এই প্রজন্মের প্রায় ৯০ শতাংশই হাবিলদার রজব আলীকে চিনে না। আমরা হাবিলদার রজব আলীকে এই প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে পারিনি। সে কারণে আজকে দেশে অনেকে জনপ্রিয় হলেও হাবিলদার রজব আলী মোটেও জনপ্রিয় নন।

হাবিলদার রজব আলীর অবদান আলোচনায় না আসার কারণ হিসেবে মতাদর্শিক রাজনীতিও দায়ী বলে মনে করেন এই ইতিহাসবিদ। তিনি বলেন, দেশে কোথাও হাবিলদার রজব আলীর স্মৃতি সংরক্ষণ করা হয়নি। এখন তাকে নিয়ে আলোচনাও কমে গেছে। যদিও ভারতের আসাম ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে নিয়ে আলোচনা হয়। এমন অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

এ ছাড়া লন্ডনস্থ সিলেট প্রবাসীদের সংগঠন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগেও বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়ে থাকে বলেও জানান সোহেল ফখরুদ-দীন।

হাবিলদার রজব আলী খাঁ স্মৃতিপদকপ্রাপ্ত আইনবিদ ও মানবাধিকার সংগঠক অ্যাডভোকেট জিয়া হাবীব আহসান দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে বলেন, রজব আলী আমাদের মুক্তি সংগ্রামের এক বিরাট অগ্রনায়ক, যিনি ইতিহাসের পাতায় ধামাচাপা পড়ে গেছেন। আমরা অনেককে স্মরণ করি, কিন্তু হাবিলদার রজব আলীকে সেভাবে স্মরণ করি না। চট্টগ্রামের জেল রোডটি এক সময় হাবিলদার রজব আলী সড়ক ছিল, এখন জেলরোড হয়ে গেছে। এই নামটা আমরা গেজেটভুক্ত করতে দাবি জানাই সরকারের কাছে। দ্বিতীয়ত প্যারেড স্কয়ার, যেখান থেকে উনি বিদ্রোহ করেছেন, সে স্কয়ারের নাম হাবিলদার রজব আলী স্কয়ার নাম ঘোষণা করা হোক।

স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে নেই রজব আলী খাঁ

দেশের স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোথাও হাবিলদার রজব আলীকে পাঠ্যভুক্ত করা হয়নি। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের অধ্যায়েও নাম নেওয়া হয়নি হাবিলদার রজব আলীর। এমনকি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের উল্লেখ থাকলেও চট্টগ্রামের বিদ্রোহের বিবরণ কোথাও দেওয়া হয় না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হাবিলদার রজব আলীকে নিয়ে তেমন গ্রন্থও রচনা হয়নি। পুরনো যেসব বইপত্র রয়েছে, সেগুলোও আর মুদ্রণ হয় না। হাবিলদার রজব আলী এবং চট্টগ্রামের বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে একাডেমিক উদ্যোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন জানান, দুর্ভাগ্যজনকভাবে হাবিলদার রজব আলীকে নিয়ে একাডেমিক কোনো কাজ হচ্ছে না।

তবে রজব আলীর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে দীর্ঘদিন থেকেই হাবিলদার রজব আলী খাঁ স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে আসছে চট্টগ্রামের ইদানীং সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র। এর উদ্যোক্তা, ইদানীং ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও প্রকাশক মিনহাজুল ইসলাম মাসুম দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে বলেন, আমরা হাবিলদার রজব আলী খাঁর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে পুরস্কারটি দিয়ে আসছি। তবে আমাদের নানান সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শত সীমাবদ্ধতার মাঝেও ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের এই মহানায়ককে আমরা নতুন প্রজন্মকে চেনাতে কাজ করছি।

শুধু হাবিলদার রজব আলী না, এরকম আরও বহু আছে যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না। আমাদের মূলধারার ইতিহাসে এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কেননা একটা জাতির সামনে এগুতে হলে ইতিহাসের ভিত্তিটা থাকা লাগে— অধ্যাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, আইইআর, ঢাবি

তিনি বলেন, চট্টগ্রামের ইতিহাস দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৩০ সালে সূর্যসেন ও প্রীতিলতার বিদ্রোহ থেকে শুরু হয়। অথচ এখানে বিদ্রোহ আর বিপ্লবের ইতিহাস আরও পুরনো। এর অন্তত ৮০ বছর আগে যে তীব্রতা নিয়ে হাবিলদার রজব আলী খাঁ বিদ্রোহ করেছিলেন, তা অকল্পনীয়। আমরা পরবর্তীতে যাদের স্মরণ হতে দেখছি, তারা আধুনিক সময়ে বিদ্রোহ করেছেন, আর হাবিলদার রজব আলী খাঁ-রা আরও আগে।

হাবিলদার রজব আলীকে নিয়ে ইদানীং সাহিত্যচর্চা কেন্দ্রের ৭ দফা দাবির কথাও জানালেন তিনি। দাবিগুলো হল- প্যারেড ময়দানকে হাবিলদার রজব আলী ময়দান ঘোষণা, চট্টগ্রাম নগরের যেকোনো একটি সড়কের নামকরণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারি কলেজগুলোতে হল নির্মাণ অথবা নামকরণ, রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৮ নভেম্বর হাবিলদার রজব আলী খাঁ দিবস পালন, পাঠ্যপুস্তকে জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং ক্লাব ও পাঠাগার স্থাপন।

এই মহান বীর সেনানায়ককে সকলের নিকট পরিচিত করা এখন সময়ের দাবি। সবার আগে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে তার বীরত্বপূর্ণ জীবন ও কর্ম সংযোজন করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি—অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্টাডিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ্যপুস্তকে হাবিলদার রজব আলীকে যুক্ত করার বিষয়ে অ্যাডভোকেট জিয়া হাবীব আহসান বলেন, রজব আলী এবং তার সঙ্গীদের জীবনী আমাদের ইতিহাস এবং বাচ্চাদের সিলেবাসে যেভাবে আসা দরকার, সেভাবে না আসার কারণে আমরা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। আমরা সমৃদ্ধ একটি ইতিহাসের মালিক। কিন্তু আমরা আজকে যেন একটা লেজকাটা জাতিতে পরিণত হয়েছি। আমাদের ইতিহাসগুলো তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দাবি হচ্ছে এই ইতিহাস ঐতিহ্য আমাদের এই নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অনেক বাঙালি সেনানায়কদের নাম জানলেও হাবিলদার রজব আলীর নাম কালের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের কাছে একেবারেই অপরিচিত। তাই এই মহান বীর সেনানায়ককে সকলের নিকট পরিচিত করা এখন সময়ের দাবি। সবার আগে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে তার বীরত্বপূর্ণ জীবন ও কর্ম সংযোজন করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) অধ্যাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে বলেন, যেকোনো সভ্য দেশ তার ইতিহাসকে তুলে ধরে এবং লিপিবদ্ধ করে। তারা খুঁড়ে খুঁড়ে ইতিহাস বের করে এবং সংরক্ষণ করে থাকে। কিন্তু আমরা ইতিহাসবিমুখ জাতি। আমাদের কত ঐতিহ্য আছে। কেবলই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন? আমাদের যে প্রতিরোধ-সংগ্রাম, এটা তো আজকে নতুন না। লম্বা ইতিহাস আমাদের। কিন্তু আমরা জানতে চাই না। শুধু হাবিলদার রজব আলী না, এরকম আরও বহু আছে যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না। আমাদের মূলধারার ইতিহাসে এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কেননা একটা জাতির সামনে এগুতে হলে ইতিহাসের ভিত্তিটা থাকা লাগে। আর পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে এখান থেকেই ছোট ছোট বাচ্চারা শিখে।

পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম প্রণয়নে ‘ম্যাপিং’ হওয়া দরকার বলে মনে করেন এই শিক্ষাবিদ। তিনি বলেন, ম্যাপিং হওয়া দরকার যে আমরা ইতিহাসের কোন পর্যন্ত যাব। কোন কোন পর্যায়ে জাতীয় বীরদের আমরা কিভাবে আনব? অথবা স্থানীয় বীরদের কিভাবে আনব? কোন ক্লাসে দিব? এই ডিজাইনের মধ্যে ছোট ছোট বিষয়গুলো আলাদা করে সম্ভব না হলেও একটি অধ্যায়ের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। হাবিলদার রজব আলীসহ আরও যারা যারা আছেন, তাদেরকে অন্তত এভাবে আনা দরকার। কারণ ইতিহাসে থাকা লাগবেই। পাঠ্যপুস্তকে পুরোটা প্রয়োজন নাও হতে পারে, টেক্সটবুকে ক্লু দিয়ে দিতে পারলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই খুঁজে নিবে। কিন্তু ক্লু একেবারে না থাকাটা ক্ষতিকর।

তিনি বলেন, ক্ষতিটা হবে শিশুরা নিজের ইতিহাস জানবে না। পৃথিবীর বহু দেশে আমি গিয়েছি, তারা নিজ জাতিকে গালি দেয় না, কিন্তু আমরা দেই। কারণ ওই যে আমরা আমাদের গৌরবগাঁথা জানি না। এজন্য আমাদের গর্ব-অহংকারের জায়গাগুলো পাঠ্যপুস্তকে তুলে ধরা দরকার।