“তার মানে হচ্ছে ছেলেমেয়েদের মনোজগতকে আমরা যারা পড়াই, তারা পড়তে পারি নাই। তাই আমরা চমকে গেছি,” বলেন অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি

চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও ইসলামী ছাত্রশিবিরের জয়জয়াকার, যা চমকে দিয়েছে অনেককে।

ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগরের পর সংগঠনটির এই জোড়া জয় ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে তাদের একচেটিয়াত্বের ঘোষণা হয়ে এসেছে? তাতে রাজনীতিতে আদর্শিক মেরুকরণ ঘটেছে, এমন প্রশ্ন সামনে এসেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্ত অবস্থান থাকলেও ৪৪ বছর আগে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-চাকসুতে জয় পেয়েছিল ছাত্রশিবির।

কিন্তু রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশের এলাকায় এরকম ঘাঁটি গেড়ে বসলেও আর কখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-রাকসুর নেতৃত্বে আসতে পারেনি সংগঠনটি।

বুধবার ও বৃহস্পতিবার পরপর দুইদিনে এ দুটির ছাত্র সংসদে তাদের বিজয় গণঅভ্যুত্থানে বদলে যাওয়া বাংলাদেশে কী বার্তা দিচ্ছে?

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি বলছেন, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের জয় ‘অপ্রত্যাশিত’ না হলেও ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের উত্থানটা জানার বাইরে ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকার কারণে জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা থাকা সত্বেও তাদের ছাত্র সংগঠন নাম বদলে ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বেড়ে ওঠা এবং বাম প্রগতিশীল ধারার ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে একটা বড় সময় জুড়ে ছাত্রশিবিরকে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তাতে রক্ত ঝরেছে ক্যাম্পাসগুলোতে।

তবে আওয়ামী লীগের দেড় দশকের শাসনামলে ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারেনি ছাত্রশিবির।

সে সময়ে ছাত্রলীগে ‘অনুপ্রবেশ’ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনে যুক্ত থেকে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর কৌশল নিয়ে সংগঠনটি নতুন এক চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে গত বছরের অভ্যুত্থানের ভিন্ন বাস্তবতায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবাইদা নাসরীন, সদ্য সাবেক শিক্ষার্থী সৈয়দ রাকিব হোসাইন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শরমিন্দ নীলোর্মি ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রশিবিরের জয়ের পেছনে কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন, যেখানে বৈশ্বিক রাজনীতির বদলে যাওয়ার বিষয়টিও উঠে এসেছে।

তারা বলছেন, মুক্তিযুদ্ধের যে সংগ্রাম তার ধারাবাহিকতা, যৌথ দায়িত্ব ও ভূমিকা তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যর্থতা, বাম প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতিতে বিভক্তি, ভারতবিরোধী ব্যাপক প্রচারণা, বৈশ্বিক বাস্তবতায় ইসলামকে ‘প্রান্তিক’ ধর্ম হিসেবে আপন করে নেওয়ার প্রয়াস, রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক মহলের প্রভাবের কারণে ছাত্রশিবিরের প্রতি ঝোঁক তৈরি করেছে।

কেউ কেউ মনে করেন, ‘ক্ষমতার ভারসাম্য’ রক্ষা এবং ছাত্রশিবিরের ‘কল্যাণমূলক’ কর্মকাণ্ড ক্যাম্পাসগুলোতে তাদের প্রতি শিক্ষার্থীদের সমর্থন বাড়িয়েছে।

বিশ্বায়নের এ সময়ে ইন্টারনেটের প্রসার, ফেইসবুক ও ইউটিউবের মতো সামাজিক মাধ্যমের কারণে পুরনো ধাঁচের ও মতের গল্প আর এখনকার তরুণদের ক্ষেত্রে ঠিকঠাক খাটছে না বলেও তাদের পর্যবেক্ষণে এসেছে।

প্রায় তিন যুগ পর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-রাকসুর ভোটে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ছাত্রশিবির। ২৩টি পদের মধ্যে ভিপি, এজিএসসহ ২০টি পদে জয় পেয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা।

চাকসুর ভিপি ও জিএসসহ কেন্দ্রীয় সংসদের ২৬টি পদের মধ্যে ২৪টিতে জয় পেয়েছে শিবির সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’।

শিবির সমর্থন ‘আদর্শগত’ নয়, পেছনে ‘নানা শক্তি’

রাজশাহী ও চট্টগ্রামের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-ডাকসুর ২৮টি পদের মধ্যে ভিপি, জিএস, এজিএসের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদসহ ১২টি সম্পাদকীয় পদের নয়টিতে ছাত্রশিবিরের ‘ঐকবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ জয় পেয়েছে। সব মিলিয়ে ২৩টি পদ পেয়েছে এই প্যানেল।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ-জাকসুতে সংগঠনটি ভিপি পদে হারলেও ২৫টি পদের মধ্যে ২০টিতেই জয় পেয়েছে তাদের ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল।

তাদের সামনে এককভাবে কোথাও দাঁড়াতে পারেনি কোনো সংগঠন। পাত্তা পায়নি বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলও। বাম ধারার সংগঠনগুলোও খেই হারিয়ে ভোটের মাঠে টিকে থাকার চেষ্টা করেছে। ডাকসুর জিএস পদে যা একটু সাড়া পেয়েছিল তাও ছাত্রশিবিরের প্রার্থীর তুলনায় ভোট পেয়েছে অর্ধেকের মতো।

পাকিস্তান আমলে ৬০ এর দশক থেকে স্বাধীনতার পরও ৯০ এর দশক পর্যন্ত ক্যাম্পাসগুলোতে ছিল প্রগতিশীল রাজনীতির নেতৃত্ব।

সাড়ে তিন দশক পর চার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের যে বিজয় তা তাদের প্রতি শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র ‘আদর্শগত’ সমর্থন বলে মনে করেন না নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন।

তিনি বলেন, “এখানে নানারকম শক্তি কাজ করেছে। শুধু মাদ্রাসা শিক্ষাই যে মূল অনুঘটক, তা না। এখানে মাদ্রাসার বাইরের শিক্ষার্থীদেরও নানা রকম স্বার্থ থাকতে পারে। সেখানে আপনার, প্রচলিত ছাত্রদের যে চর্চিত রূপ (বিগত সময়ে) তারও একটা ভূমিকা থাকতে পারে।

“পাশাপাশি আপনার, (ছাত্রশিবিরের) সেবামূলক রাজনীতির মাধ্যমে যে কার্যক্রম পরিচালনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সেটাতে অনেকে অনেক সময় না বুঝেও কিন্তু সেটার মধ্যে পড়ে যায়। বিশেষ করে জামায়াত-শিবির কোচিং সেন্টারগুলো করে তাদের পাশে থাকা। সেগুলো আছে।”

এর সঙ্গে এ প্রজন্মের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে ‘অংশীদারত্ব’ বোধ করছে না বলে মনে করেন তিনি।

অধ্যাপক জোবাইদা বলেন, “আমি মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন, সেটা নিয়ে তারা খুব বেশি অংশীদারত্ব বোধ করছে না। এটা একটা বড় বিষয়। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি বেশি বেশি মনে হচ্ছে, এটা শুনে (তাদের মনে) হতে পারে যে ‘আমাদের কাছে এটা বেশি বেশি করে হাজির’ করানো হয়।”

শিবিরের সেবামূলক কার্যক্রম সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই চলছে। ৯০ এর দশক ও তার আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তাদের কোচিং সেন্টার বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে তখন ক্যাম্পাসগুলোতে তাদের বলপ্রয়োগের চেষ্টাও চলে। তাদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধও ছিল।

এখন কীভাবে শিক্ষার্থীরা ছাত্রশিবিরকে সমর্থন দিচ্ছে? এটা কি আওয়ামী লীগ আমলে প্রকাশ্যে না থেকে, কৌশলে সাংগঠনিক কার্যক্রম কর্মকাণ্ড চালানোর ফল?

জবাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষক বলেন, “তখন সময়টা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরপর। সে জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনেক বেশি আধিপত্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধের যে একটা ইতিহাস, মানুষকে সবসময় তা গর্বিত করতো। এছাড়াও নিপীড়নমুক্ত হওয়ার আবেগ বা মুক্তিযুদ্ধে স্বজন হারানোর বেদনা তাদের মনোজগতে ছিল।

“এর বাইরে এখন ৫৪ বছরে ধরেন, সেই জায়গাটায়, আমরা মনে করি যে এই প্রজন্মের অভিভাবকদেরও কিছুটা দায় আছে। তারা ছেলেমেয়েদেরকে সেই জায়গাটা, সেই ইতিহাসের প্রতি মনোযোগ তৈরি করতে পারেনি। ইতিহাসমুখী করতে পারেনি। কারণ তারা মনে করছে যেহেতু অনেক দূরের বিষয় সেটা নিয়ে বসে থাকলে হবে না।”

এর সঙ্গে অনলাইনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে নানামুখী ‘অপতথ্য’ ছড়ানোর বড় প্রভাব দেখছেন তিনি।

জোবাইদা নাসরীন বলেন, “এর পাশাপাশি আমি মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী পক্ষকে অনেকটাই বিভিন্নভাবে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যে সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে লোকজন ব্যস্ত রেখে সেদিকে আনা। আমরা দেখছি যে নানাভাবে, এই অনলাইনে, বিশেষ করে ফেইসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নানা গ্রুপে প্রচার হওয়া অপতথ্যের ভূমিকাও আছে।

“সেটা মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে, আর ক্ষমতার ভারসাম্য কী হবে এখানে, তা নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ এতবছর পরে এসে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে কিনা, ইত্যাদি।”

অর্থনীতির অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি শিক্ষার্থীদের মনোজগতের পরিবর্তনকে ‘মূল দলগুলোর প্রতি আস্থাহীনতা’ হিসেবে দেখছেন।

তার ভাষ্য, “প্রায় ২৫ বছরের উপরে, আসলে প্রায় ৩০ বছর মতো হয়েছে, যেখানে ক্যাম্পাসগুলোতে নির্বাচনটা ছিল না। ফলে সেটা যে শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগের বিষয়, আসলে তা না। তার মানে এই যে আমাদের জনগণের ভেতরেই মূল দলগুলোর প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে।

“আমি বলব যে তাদের (মূল দলের) প্রতি অনাস্থাটা জ্ঞাপন করেছে শিক্ষার্থীরা। এখন সেই অনাস্থাটা জ্ঞাপন করতে গিয়ে ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে বাছাই করা মানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে আস্থায় আনা কি না, সেটা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা, মূল দলগুলোকে তারা প্রত্যাখান করেছে।”

বাম ধারার ছাত্র সংগঠনগুলো বিভিন্নভাবে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকলেও কখনো ক্ষমতায় ছিল না। কিন্তু ক্যাম্পাসগুলোতে দীর্ঘ সময় তারা দাপট ছিল। শিক্ষার্থীদের সংসদেও নেতৃত্ব দিয়েছে। সেখানে তারাও কেন এবার পাত্তা পেল না ক্যাম্পাসের ভোটে?

জবাবে শরমিন্দ নীলোর্মি বলেন, “৮০ ও ৯০ এর দশকের প্রথমে যেগুলোতে (ক্যাম্পাস) জিতেছে, সেগুলো সব সংগ্রাম পরিষদের ছায়ায় জিতেছে। তার মানে সেখানে একটা জোটবদ্ধতা ছিল। তারা এবার জোটবদ্ধ হতে পারে নাই।

“আর বাম রাজনীতির ধারাটা, বামের যে দ্বিধা-বিভক্তি এবং ৯০ এর পরে নিজেদের আদর্শ ঠিক না হওয়া, থিতু না হওয়ার যে ধারাবাহিকতা তাতে করে তো বামরা কখনোই মূলধারার বাইরে গিয়ে বিকল্প হিসেবে নিজেদেরকে দাঁড় করাতেই পারে নাই। তো সেই জায়গাতেই অনাস্থাটা ছিলই। তারা কখনো বিকল্প হয়ে উঠতে পারিনি আসলে।”

“তাই আমার কাছে স্পষ্ট মনে হয় যে এটা মূল দলগুলোর প্রতি আস্থাহীনতা। তবে সামনের নির্বাচন কিছুদিন পরে, মানুষ নিশ্চয়ই ভাববে যে আসলে আমি মূল দলগুলোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে নিয়ে আসা আমার জন্য কল্যাণকর হবে কি না, এই ভাবনাটা আমি আশা করছি,” যোগ করেন তিনি।

ধর্মই যখন ‘প্রান্তিক’

বিশ্বজুড়ে এক মতের ও ধর্মের মানুষ অন্য মতের ও ধর্মের মানুষকে ‘প্রান্তিক’ আকারে হাজির করায়, তার পাল্টায় সেই ‘প্রান্তিক’ গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় তরুণদের মনোজগতে আমূল পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করেন একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থী, যিনি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংসদে ছাত্রশিবিরের বিপুল জয় তরুণদের মনোজগতে পরির্বতনের ইঙ্গিত দিচ্ছে কি না, এমন প্রশ্নে সৈয়দ রাকিব হোসাইন নামের এই শিক্ষার্থী বলেন, “বৈশ্বিক ক্ষেত্রেও আদর্শিক মেরুকরণ যেটা হচ্ছে, সেটার প্রভাব, আমার কাছে মনে হয়। আমাদের দেশেও এটার প্রভাব তৈরি হচ্ছে, এটা আমি মনে করি।

“প্রথমত ভারতে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে যে পরিমাণ ‘মুসলিমবিরোধী’ ধারণা বা সাম্প্রদায়িকতা যে পরিমাণ বেড়েছে হু হু করে, তো তাদের বাংলাদেশের যে বন্ধুরা যারা ছিল, তারাই যখন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছে, চর্চা করেছে এর ধারকবাহক হিসেবে, তখন তার বিপরীতে ইসলাম ‘প্রান্তিক’ ভাবনায় পড়ে গেছিল।”

এর থেকেই তাদের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীত চিন্তা তরুণদের মনোজগতে জায়গা করে নেয় বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এ শিক্ষার্থী।

তার মতে, একই সঙ্গে মানুষের বাস্তব জীবনে বিপরীত ভাবনা-চিন্তাও এখানে ভূমিকা রাখতে পারে।

রাকিব হোসাইনের ভাষায়, “এসব ক্ষেত্রে একটা দেশের গরিষ্ঠ জনগগোষ্ঠী আরেকটা দেশের সংখ্যালঘুকে রক্ষা করতে চায়। যেমনটা বাংলাদেশের মানুষ ভাবছে যে, ওই দেশে গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে হবে।

“আমরা যেমন ভারতে গণতন্ত্র চাই অনেক বেশি কইরা, কিন্তু নিজেদের দেশে গণতন্ত্র চাই না তেমন একটা ভালো কইরা। তো আমাদের সমস্যা থাকলেও ভারতে মুসলিমবিরোধী ধারণা এবং তার এ দেশের বন্ধু দলগুলোর চর্চার প্রভাবটা আমাদের তরুণ সমাজে পড়ছে।”

একই কারণে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক যে আদর্শ ও বয়ান প্রচার হয়ে আসছিল, সেটি নিয়েও বিরূপ ধারণা তরুণদের মনোজগতে তৈরি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

রাকিব হোসাইনের ভাষ্য, “একরকম আদর্শ ও আদর্শের রাজনীতি তো মানুষ ৪০-৫০ বছর দেখল। মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে ও মুক্তিযোদ্ধাদের শাসন দেখল। ভালো-মন্দ সব মিলিয়ে দেখল। তো মানুষ যেটা দেখছে যে আসলে আদর্শ দিয়ে অনেকাংশে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

“তরুণরা আসলে এতটাই ‘আপ টু ডেট’, তাদের কাছে ফোন আসাতে। তারা সব ভুল তথ্য জানতে পারে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের নামে অনেকেই যে চেতনাবাজি করেছে তা সাথে সাথে বাতিল করে দিতে পেরেছে তরুণরা।

“তো এই নতুন প্রজন্মের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তারা ‘বাতিলের সংস্কৃতিতে’ বড় হয়েছে।”

একইরকম ভাষ্য অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মির। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী যে বয়ান শুনে তখনকার তরুণরা বড় হয়েছে, তার প্রভাব ছিল ক্যাম্পাসগুলোতে। এখনকার বয়ান ভিন্ন, তাই এর প্রভাবও ভিন্ন বলেই তিনি মনে করেন।

এর মূলেও বৈশ্বিক কারণ দেখছেন অর্থনীতির এই শিক্ষক।

শরমিন্দ নীলোর্মি বলেন, “বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনার একটা জিনিস ভাবতে হবে যে একাত্তরের পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অসাম্প্রদায়িকতার আলোচনা, বিশ্ব রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে কিউবা ও রাশিয়ার যে যোগাযোগ তার ছায়ায় বেড়ে ওঠা প্রজন্ম এবং এখনকার প্রজন্মের মধ্যে পার্থক্য আছে।

“এখনকার প্রজন্ম হচ্ছে উপসাগরীয় যুদ্ধ, ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট এবং ভারতের প্রতি আমাদের আনুগত্য- এসবের মধ্যে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম।”

তার মতে, বর্তমানে ইসলাম একটা ‘প্রান্তিক পরিচয়’ হিসেবে হাজির হওয়ায় তরুণরা এ পরিচয়কে ‘আপন’ করে নিয়েছে। একই সঙ্গে এখনকার তরুণদের কাছে ‘মুক্তিযুদ্ধের যৌথ দায়িত্ব’ ও ‘সংগ্রামের ধারাবাহিকতা’ তুলে ধরার ব্যর্থতা দেখছেন তিনি।

এ অধ্যাপক বলেন, “আমরা একদম একক নেতৃত্ব, একক পরিবারের কৃতিত্ব বলতে গিয়ে আমাদের জনগণের যৌথতা হারিয়ে ফেলেছি।

“এই প্রজন্ম তো সেই ইতিহাস জেনে বড় হয়েছে যে তার মধ্যে ধর্মীয় পরিচয় ‘নিষ্ক্রিয়’। সেইটার যে পরিচয় সেটাই এখন আপন করেছে। এখন তো ধর্ম আপনি যদি ইসলামকে বলেন, সেটা একটা খুবই ‘প্রান্তিক’ একটা পরিচয়। মানুষ সবসময় প্রান্তিকতার পক্ষে দাঁড়ায়।”

তার মতে, বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবেও মুসলমান পরিচয় ‘প্রান্তিক’ হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন তরুণরা।

শরমিন্দ নীলোর্মি বলেন, “তরুণরা রাষ্ট্রের উর্ধ্বে উঠে বিশ্বের নাগরিক যখন, তখন সে সেই পরিচয়কে আপন করেছে। আমরা যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আপন করেছি একসময়। এই প্রজন্ম কিন্তু ‘গ্লোবাল সিটিজেন’ হিসেবে এখনকার ‘প্রান্তিক পরিচয়’কে আপন করতে চেষ্টা করেছে।

“মাঝখানে আমরা আমাদের সঠিক ইতিহাসকে সামনে আনতে পারিনি। ফলে দুইয়ের সম্মিলনে এটা ঘটেছে।”

ক্ষমতার ‘ভারসাম্য রক্ষায়’ ছাত্রশিবিরের প্রতি ঝোঁক

বাম ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি দেশ শাসনে অংশীদার হলেও এককভাবে ক্ষমতায় আসতে পারেনি কখনো। তবে তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতারা ক্যাম্পাসগুলোতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

পরবর্তী সময় রাজনীতিতে তারা বিভিন্ন সময়ে প্রাসঙ্গিকও থেকেছেন। তারা যখন ক্যাম্পাসগুলোর নেতৃত্বে তখন সেনাশাসন বা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির আমল।

গত বছরের ৫ অগাস্ট গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। দলটির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কেউ কেউ বিদেশে পালিয়ে গেছেন, অনেকেই রয়েছেন আত্মগোপনে। সাবেক মন্ত্রী-এমপি, নেতাকর্মীদের একটি অংশ গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে।

আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হয়েছে। দলের পাশাপাশি তার সংগঠনগুলোর কার্যক্রমেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

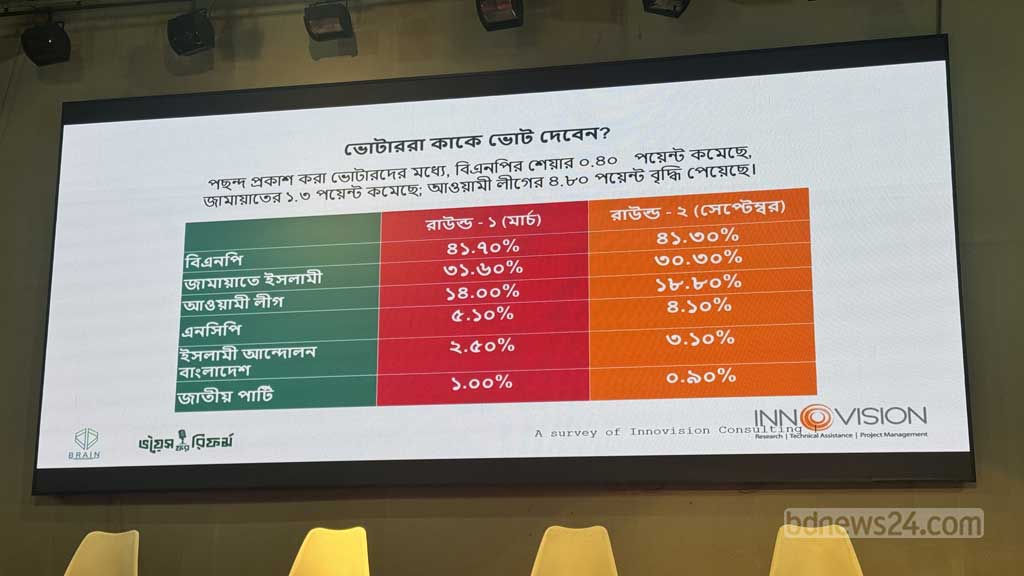

ফলে একটি বড় দলের অনুপস্থিতিতে রাজনীতিতেও নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে, যেখানে বড় দল হিসেবে বিএনপি এবং তার পরেই রয়েছে জামায়াতে ইসলামী। দুটি দল ঘিরে আলাদা বলয় গড়ে উঠছে, যেখানে ভোটের হিসেবে বিএনপি ক্ষমতার দৌড়ে এগিয়ে আছে।

সে বিবেচনা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রশিবিরকে নির্বাচিত করে সেখানে ‘ক্ষমতার ভারসাম্য’ রক্ষার চিন্তা শিক্ষার্থীরা করছে কি না, এমন প্রশ্নে রাকিব হোসাইন বলেন, “এখানে নিরাপত্তার বিষয়টি আছে। ‘আদর্শের ধার ধারি না, কে কী করে জানতে চাই না’, এমন একটা ব্যাপার আছে।

“বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতিতে, যে এলে সে (শিক্ষার্থী) ক্যাম্পাসে নিরাপদ থাকবে তাকে বেছে নিছে। তাদের বড় অংশের ভাবনা, ছাত্রদল এলে সিটের (আবাসন) ঝামেলা হবে, এটা কিন্তু সবাই বলতে পারে।

“তো শিক্ষার্থীরা ভাবছে, ওরা (শিবির) এলে দেখা যাবে যে এত হাউ-কাউ, ঝামেলা নাই। এই ক্ষেত্রে একটা ঝোঁক তৈরি হচ্ছে, তাদের অতীত সামনে আসে নাই আরকি।”

তবে অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন এই ধারণার সঙ্গে একমত নন। তার মতে, নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি যে ক্ষমতা আসবেই, এটা তো নিশ্চিত করে বলা যায় না।

এ শিক্ষকের ভাষ্য, “আপনার সঙ্গে একমত না যে বিএনপি (ক্ষমতায়) আসবে আগামী নির্বাচনে। আসলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনেকটা, রাজনীতি বলে কিছু নাই। এখানে এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির পাঠ চলছে। আন্তর্জাতিক পাঠ-পরিক্রমার অংশ বাংলাদেশও।

“সুতরাং তাদেরকে (আন্তর্জাতিক ক্ষমতাবলয়) যারা সমর্থন দেবে, তারাও (এ ক্ষমতাবলয়) তাদেরকে বাংলাদেশের ক্ষমতায় আনার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেটা বিএনপি হতে পারে, সেটা জামায়াত হতে পারে। সেগুলারও একটা সংযোগ আমি দেখতে পারি ছাত্র সংসদ নির্বাচনে।”

বিএনপির ছাত্র সংগঠনের বাইরে শিবিরকে বেছে নেওয়া প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীলোর্মি বলেন, “আমার কাছে মনে হয় না যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে তাদেরকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা জায়গাতেই আসলে এত বিপুল বিজয় হল তাদের।”

তিনি বলেন, “রাজশাহী আর চট্টগ্রামে এটা ‘খুব অপ্রত্যাশিত’- সেরকম মনে করি না। কিন্তু ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর এই দুটো জায়গায়, বিশেষ করে এই উত্থানটা আমাদের আসলে জানার বাইরে ছিল।

“তার মানে হচ্ছে ছেলেমেয়েদের মনোজগতকে আমরা যারা পড়াই, তারা পড়তে পারি নাই। তাই আমরা চমকে গেছি।”