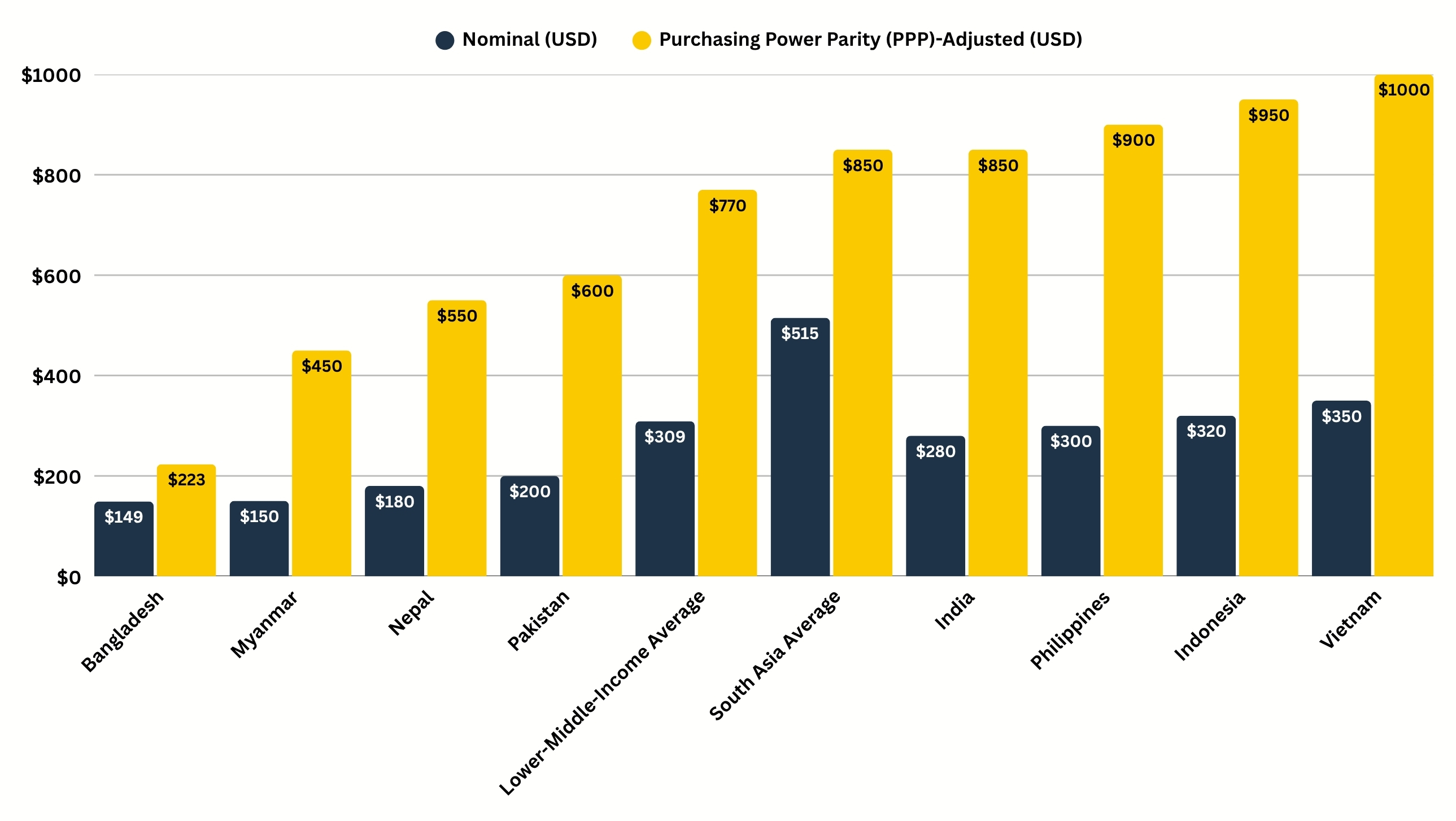

শিক্ষা খাতে ব্যয়ের দিক দিয়ে বিশ্বে জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তলানির দিকে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। খাতটিতে ব্যয়ের বাজেট মোট জিডিপির (দেশজ উৎপাদন) মাত্র ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ; যা ইউনেস্কোর প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় বেশ কম। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনের তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য বছরে ব্যয় করা হয় মাত্র ২২৩ ডলার বা ২৭ হাজার ২০৬ টাকা; যেখানে পাশ্ববর্তী পাকিস্তানেই এর পরিমাণ ৬০০ ডলার, নেপালে ৫৫০। এছাড়াও দেশভেদে এই পরিমাণ কোনো দেশে ১৫০০ ডলার আবার কোনো দেশে ১০০০, ৮০০ ডলার রয়েছে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতে, সরকারের তরফে দেখানো হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় সব শিশুই স্কুলে যাচ্ছে; আন্তর্জাতিক অঙ্গণে এটাকে দেশের জন্য বড় অর্জন হিসেবেও তুলে ধরা হয়েছে। অথচ শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বাজেট না থাকায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার মান ক্রমেই তলানির দিকে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, মানসম্মত শিক্ষার অভাবে যেকোনো দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নতি হুমকির মুখে ফেলতে পারে। আর এ কারণেই শিশুদের স্কুলে যাওয়ার হারে ধারাবাহিক উন্নতির পাশাপাশি তাদের শিক্ষার মান উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তা না হলে বহু শিক্ষার্থী মৌলিক দক্ষতায় অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়বে; যা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ব্যাহত করতে পারে।

শিক্ষা খাতে ব্যয় বাংলাদেশের ব্যয়

বাংলাদেশ সরকারের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী, শিক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট মাত্র ৯৫ হাজার ৬শ ৪৪ কোটি টাকা। এই বাজেটের আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। যদিও তা আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি, কিন্তু শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এই পরিমাণও যথেষ্ট না। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও সক্ষমতা বাড়ছে না— এমনটাই মত শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের।

প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার মজবুত ভিত্তি গঠন জরুরি। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো ও পাঠ্যবস্তুর মান দুর্বল— এসবের ফলেই আমাদের দেশে শেখার দক্ষতা কমে গেছে। পাসের হার কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হলেও বাস্তবে সেখানে শেখার ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এমনকি সরকারও শিক্ষাকে কখনোই গুরুত্ব দেয়নি।— ড. মুহাম্মদ মনিনুর রশিদ, আইইআর, ঢাবি

তথ্যমতে, চলমান অর্থবছরের (২০২৫-২৬) শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের ব্যয় মোট বাজেটের ১২ দশমিক ১ শতাংশ; যদিও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আদর্শ বাজেট ১৫-২০ শতাংশ। এছাড়াও বর্তমানে দেশের শিক্ষাখাতের ব্যয় মোট জিডিপির ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ; যা ২০২৩ সালে ছিল ১ দশমিক ৭৮ শতাংশ ছিল; যদিও ইউনেস্কোর প্রস্তাবনায় এই পরিমাণ ৪ থেকে ৬ শতাংশ হওয়ার কথা। সে হিসেবে বিগত কয়েক বছর ধরেই শিক্ষা খাতের এই ব্যয় ক্রমেই কমছে।

শুধু তাই নয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ আগের অর্থবছরের তুলনায় ৩৮ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৩৫ হাজার ৪০৩ কোটি টাকা করা হয়েছে। যদিও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪৭ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর)-এর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মনিনুর রশিদ দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে জানান, প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার মজবুত ভিত্তি গঠন জরুরি। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো ও পাঠ্যবস্তুর মান দুর্বল— এসবের ফলেই আমাদের দেশে শেখার দক্ষতা কমে গেছে। পাসের হার কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হলেও বাস্তবে সেখানে শেখার ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এমনকি সরকারও শিক্ষাকে কখনওই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়নি।

শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয়

২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২১ সালে প্রাথমিকের প্রতি শিক্ষার্থীর পেছনে ব্যয় ছিল ১৯ হাজার ৬৪২ টাকা। ২০২২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৮ হাজার ১৭৮ টাকা। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যয় মাত্র ২৭ হাজার ২০৬ টাকা; যেখানে, ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল গড় ১৬ হাজার ৫৯২ টাকা। বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এই খাতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষার্থী পিছু ব্যয় অনেক কম হওয়ার ফলে এটি সরাসরি শিক্ষার মানে প্রভাব ফেলছে।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মনিনুর রশিদ আরও জানান, বিশ্বব্যাপী একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে যে একটি দেশের জিডিপির কত অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা উচিত। বাংলাদেশে স্কুল ও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষা ব্যয়ের অংশ ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। সরকার প্রতি বছর বাজেট বৃদ্ধির কথা তুলে ধরে; কিন্তু বাস্তবে এটি শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণের সাথে তাল মিলিয়ে বাড়েনি। ইউনেস্কোর মানদণ্ড বা ভিয়েতনামের মতো দেশের তুলনায় আমরা ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাখাতে কম বিনিয়োগ করেছি— কারণ শিক্ষা কখনওই প্রকৃত অর্থে জাতীয় অগ্রাধিকার ছিল না।

বাংলাদেশ অনেক সমমানের দেশের তুলনায় প্রতি শিশুর পেছনে কম ব্যয় করে। ফলে স্কুলগুলো যা প্রদান করতে পারে, তাতে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার মান অধিকাংশই বাইরে প্রাইভেটের দিকে ঝুঁকছে। এবং একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে। ফলে পাবলিকের ব্যয়টা বেড়ে গেছে আর সরকার ব্যয় কমিয়ে ফেলছে।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্যের আলোকে, নিম্ন-মধ্য আয়ের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, শিক্ষার্থী পিছু ব্যয়ে বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নিচে। বিষয়টি থেকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশগুলোর ব্যয় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শিক্ষা খাতে তাদের গড় ব্যয় প্রায় ৩৭ হাজার টাকা; যেখানে, বাংলাদেশের ব্যয় মাত্র ১৮ হাজার টাকা (২০২২-এর তথ্যানুসারে)। অর্থাৎ অন্যান্য দেশের গড় ব্যয় অর্ধেকেরও কম।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামের গড় ব্যয় ৪২,৭০০ টাকা বা ৩৫০ ডলার (কাগুজে হিসেবে বা নমিনাল) ও ১২২,০০০ টাকা বা ১ হাজার ডলার (পিপিপি বা ক্রয় সমতা ক্ষমতা অনুসারে)। এই বেশি ব্যয়ের ফলেই তাদের শিক্ষার মান অন্যদের চেয়ে অনেক উন্নত। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার ব্যয় ৩৯,০৪০ টাকা বা ৩২০ ডলার (নমিনাল) ও ১০৯.৮০০ টাকা বা (পিপিপি)। আবার, ফিলিপাইনের ব্যয় ৩৬,৬০০ টাকা বা ৩০০ ডলার (নমিনাল) বা ১০৯,৮০০ টাকা বা ৯০০ ডলার (পিপিপি)। এছাড়াও ভারতে এই পরিমাণ ৩৪,১১০ টাকা ( ২৮০ ডলার) ও ১০৩,৭০০ টাকা বা ৮৫০ ডলার ( পিপিপি হিসেবে), পাকিস্তানে ২৪,৪০০ টাকা বা ২০০ ডলার (নমিনাল হিসেবে) ও ৭২,২০০ টাকা বা ৬০০ ডলার (পিপিপি হিসেবে), নেপাল ও মায়ানমারে যথাক্রমে ২১,৯৬০ টাকা বা ১৮০ ডলার ও ১৮,৩০০ টাকা বা ১৫০ ডলার (নমিনাল হিসেবে) এবং ৬৭,১০০ টাকা বা ৫৫০ ডলার ও ৫৪,৯০০ টাকা বা ৪৫০ ডলার ( পিপিপি হিসেবে)।

পাশাপাশি নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য— এই দেশগুলো শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করে; তা বাংলাদেশের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। এমনকি তাদের শিক্ষার মানও বাংলাদেশের চেয়ে উন্নত।

এছাড়া ২০২৩ সালে বাংলাদেশ মোট বাজেটের ১০.৬৭ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়, যা বিশ্ব গড় অনুসারে মাত্র ১৩.৯ শতাংশ। এই তথ্যগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শিক্ষাকে এখনও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। শিক্ষা খাতে এই বিনিয়োগ বাড়াতে না পারলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে।

শিক্ষা খাতে গড় ব্যয় কেন গুরুত্বপূর্ণ

বর্তমানে ৯৭ শতাংশেরও বেশি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি রয়েছে; যা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় সাফল্য। এমনকি অনেক এলাকাতেই ছেলে-মেয়ে সমানভাবে স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের শ্রেণিকক্ষে শেখার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। ফলের শেখার দিক দিয়েও তারা বেশ পিছিয়ে পড়ছে। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রায় ৫১ শতাংশ শিশুর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা সাধারণ লেখা পড়তে পারে না।

শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বাজেট না থাকায় অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস নেই। কোনো কোনো স্কুলে দক্ষ শিক্ষক ও পর্যাপ্ত পাঠ্যবইয়েরও ব্যবস্থা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্র ও গ্রামীণ এলাকার শিশুদের অধিক ভোগান্তি পোহাতে হয়।

পরিবারের খরচ ও বৈষম্য

সরকারি তহবিলের স্বল্পতার কারণে পরিবারগুলোকে অতিরিক্ত খরচ করতে হয়, যেমন ইউনিফর্ম, টিউশন ফি ও যাতায়াত খরচ। শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেক পরিবারের জন্যই এটি ব্যয়বহুল। অনেক পরিবারের ক্ষেত্রে আবার এই ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না। ২০২৩ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পেছনে পরিবারকে বছরে গড়ে খরচ করতে হচ্ছে প্রায় ১৪ হাজার টাকা। ফলে, এখানে খরচ বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। যে পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের টিউশনের মতো অতিরিক্ত সহায়তা দিতে পারে, তাদের সন্তানদের ফল ভালো হয়। কিন্তু দরিদ্র শিশুরা পিছিয়ে পড়ে। কেননা তাদের পরিবার এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে পারে না। ফলে ধনী ও গরিব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়।

বাংলাদেশ প্রায় দেড় কোটিরও বেশি প্রাথমিক শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতি প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ১৮ হাজার টাকা। সবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খরচ করতে বছরে প্রায় ৪৮৮ বিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দরকার। যেখানে দেশের সীমিত বাজেটের তুলনায় অনেক।

.jpg)

নীতিগত সমাধান

জিডিপির একটি বড় অংশ শিক্ষায় বরাদ্দ করতে হবে। বর্তমানের চেয়ে প্রায় ৪–৬ শতাংশে উন্নত করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়া ও গাণিতিক দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, বই, দুর্বল শিক্ষার্থীদের সহায়তা এবং দরিদ্র এলাকায় স্কুলের মান উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। দরিদ্র ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সব শিক্ষার্থী সমান সুযোগ পাচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনিনুর রশিদ জানান, জনশিক্ষার প্রতি রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের মূল কারণ হলো ব্যক্তিগত স্বার্থের অভাব। রাজনৈতিক নেতাদের নিজের সন্তানরা বেসরকারি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে, তাই তারা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি কোনো ঘাটতি তারা অনুভব করেন না। ক্ষমতাসীনরা যখন নিজেরাই এই ব্যবস্থার অংশ নয়, তখন তারা এর উন্নয়নে বিনিয়োগও করেন না। এই বিচ্ছিন্নতাই শিক্ষার মান ও দক্ষতা বিকাশকে দুর্বল করেছে, যার ফলে বাড়ছে হতাশা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে।

দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসের সঙ্গে আলাপকালে বাংলর ম্যাথ-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাবিদ আহমেদ শাহরিয়ার বাজেট ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার দিকটি ইঙ্গিত করে বলেন, শুধু বাজেট কম বললেই হবে না, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যয় করাটাও জরুরি। তার মতে, শ্রেণিকক্ষের বাস্তব অবস্থা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষক ৮০–১০০ শিক্ষার্থীকে একসাথে শেখাতে পারেন না। এটি খুব বেশি চাপ। শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ানোও জরুরি। শিক্ষার্থীর চাপ বেশি থাকলে, সবার প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। এমনকি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও তাই।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মনিরা জাহান দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসকে বলেন, বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যয় বিশ্বমানে তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম, যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মানের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। এটি সত্যিই একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়।

তিনি আরও জানান, শিক্ষা খাতে ব্যয়ের এই বিশাল ব্যবধান থেকে এটি সহজেই অনুমেয় যে, আমাদের শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। স্বল্প বাজেটের কারণে বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষাসামগ্রী, প্রযুক্তি বা লাইব্রেরি সুবিধা তৈরি করা যাচ্ছে না। এছাড়া, এই অপ্রতুল বাজেটে বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং পাঠদানের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সম্ভব নয়।

মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করতে যেমন প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত বেতন প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি পূরণে দরকার বিশেষ উদ্যোগের এবং প্রয়োজন পর্যাপ্ত বাজেট। আমাদের দেশে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেশি। শিক্ষাখাতে বাজেট স্বল্পতার কারণে, অধিক শিক্ষার্থী সম্পন্ন (৬০-৭০) শ্রেণিকক্ষে কার্যকর শিক্ষাদান, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক কর্মসূচি চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

ফলস্বরূপ, প্রাথমিক স্তরেই অনেক শিক্ষার্থী পড়া, লেখা ও বোঝার মৌলিক দক্ষতা অর্জনে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। একাধিক আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে দেখা গেছে, প্রথামিকের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী নির্ধারিত শ্রেণির উপযুক্ত পাঠ দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

এছাড়া, শিক্ষা খাতে বাজেটের স্বল্পতা দীর্ঘমেয়াদে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দক্ষ জনশক্তি তৈরির পরিবর্তে আমরা অদক্ষ শ্রমনির্ভর অর্থনীতিতে আটকে যাচ্ছি। তাই এখন আমাদের উচিত শিক্ষা বাজেটকে ব্যয় নয়, বিনিয়োগ হিসেবে দেখার। সরকার ও নীতিনির্ধারকদের উচিত শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, যাতে শিক্ষক প্রশিক্ষণে জোর দেওয়া, এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা সহায়ক কর্মসূচি নেওয়া সম্ভব। গুণগত শিক্ষা কেবল অবকাঠামোর নয়, বরং ন্যায্য বিনিয়োগের ফল। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কর্মশক্তিকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে হলে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশের উন্নয়ন টেকসই করতে হলে শিক্ষা খাতকে প্রাপ্য অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ শিক্ষিত জাতিই পারে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও সীমাবদ্ধতার শৃঙ্খল ভেঙে এগিয়ে যেতে। তাই বলা যায়, শিক্ষায় পর্যাপ্ত বাজেট হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। আর এই বিনিয়োগের মাধ্যমেই ভবিষ্যতের ভিত্তি শক্ত করা সম্ভব।